「土佐の酢みかん文化を楽しむ会」搾り出す源流の記憶 / 長崎雅代

「⼟佐の酢みかん⽂化を楽しむ会」搾り出す源流の記憶

⼟佐学協会理事 ⻑崎雅代

PDF記事はこちらからご覧いただけます。

20250909151921-9ece899e82e265f294f4d2d8a73f6950062efefc.pdf

■2009 年、「『⿓⾺の息づかいが聴こえる道』を巡る歴史散策」という企画の中で、

松﨑淳⼦先⽣の「〜⿓⾺が⾷べたであろう再現⾷〜⿓⾺弁当」に出会いました。

「⼭⽥⼀郎著 『海援隊遺⽂』 に、

『⿓⾺はサバの刺⾝にダイダイの酢をかけたがが⼤の好物だった』という⽂章があることを知り、

「そんな昔から、⼟佐の酢みかんがお酢の代わりに料理に使われていたのか」と気付かされたものです。

■同じく 2009、⺟校⼟佐⼥⼦⾼校出⾝の町⽥律⼦さん、松⽥雅⼦さんと⼀緒に

「草やのごはん」という本の企画に携わり、

「あぞの草や」の横⼭礼⼦さんの料理を記録させていただきました。

懐かしい⼟佐のふるさとの味、旬の味を年に4回、3年に渡って取材させていただきました。

ありがたかったのは、料理写真を、 同じく⺟校の後輩である公⽂美和さんが担当してくださったこと。

公⽂さんは、栗原はるみさん、堀井和⼦さん、井上由季⼦さんらの本や雑誌の写真も⼿掛けられる⼈気カメラマン。

「引き受けてくださるかな?」と思いましたが、

皆で礼⼦さんの料理を囲める⽇を楽しみに、毎回東京から⾼知に帰ってきてくださいました。

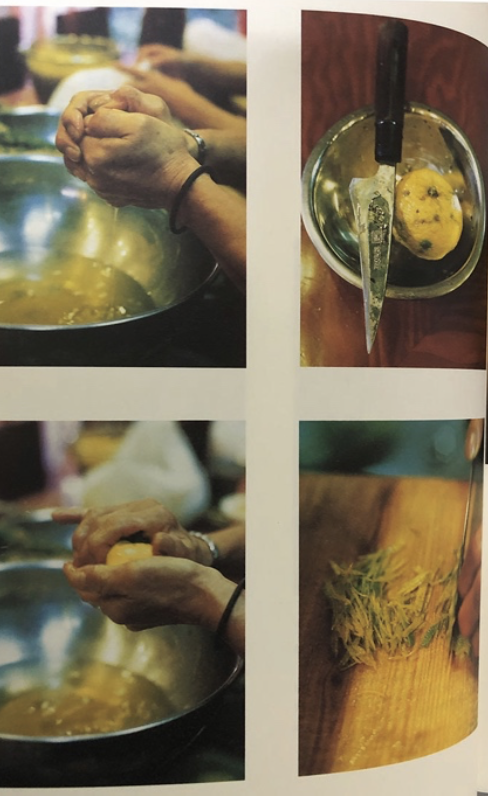

この取材の中で、刺⾝に、酢和えに、汁物に、必ずザブザブ搾って、擦って、

または細く刻んで使⽤する「酢みかん(⾹酸柑橘) 」の存在に気が付きました。

礼⼦さんに「柑橘の名前」 を尋ねると

「⾼知は⼀年中酢みかんが採れるき、なんでもその時期にあるものを搾ったらえいがよ。

ないときは保存しちゅうゆず酢を使うたらえい」とのこと。

⼟佐⼈らしい、固定観念にとらわれない⾃由さに親しみを感じ

「だからこそ、当たり前のように⽣活に根ざしてきたのか」と感動したものでした。

■2013年、⾼知県⽴⼤学で開催された、松﨑先⽣の講演会で、

「⾼知の⽥舎の畑を巡って調査させていただいた結果、必ずと⾔っていいほど畑の周辺には『酢みかん』が植えられていることに気が付きました。 リュウキュウが増えると酢みかんの⻘⽟ができた。 ほいたら『しんまえ』がもうまあ来るろう。鮎の解禁も近いき、塩焼きしたら ふりかけれるし、鮎を酢の物にしたら、それを肴にまたお酒が美味しゅうなるねぇ」。

そんな⾔葉に感動しながら「メジカの新⼦」にブシュカンを搾りかけて⾷べた懐かしい味を思い出していました。

確かに春野町の我が家の畑の周りにも、ブシュカン、 直七、 スダチなどの柑橘が植えられ

ていました。

⾼知県⺠はお寿司も好きですし、当時⾼級品だったお酢が⼿に⼊らなくても、

さらに美味しくなるよう知恵と⼯夫をしぼってきました。

⾼知の⾷の⽣き地引である松﨑先⽣からは、たくさんのことを教えていただきました。

■2016年、書籍「草やのごはん」がご縁で2009 年にオープンした鷹匠町の「草や」に、

栗原はるみさんがいらっしゃいました!

私は畑の酢みかんを、松⽥さんは畑のリュウキュウをお⼟産に駆けつけました。

シーズン毎にいろんな酢みかんが採れる⾼知の気候⾵⼟と⾷⽂化に⼤変感動されていました。

雑誌「haru-mi」の特集ページで「⼟佐の酢みかん」をご紹介くださるなど影響⼒⼤で、

「⼟佐の酢みかん⽂化研究会」代表として、気持ちが奮い⽴ったものでした。

以下、年々盛り上がってきた「⼟佐の酢みかん⽂化を楽しむ会」の活動報告を、

⽵村昭彦理事⻑がまとめてくださっていますので、ご紹介させていただきます。

「⼟佐学協会」は、「総合的で俯瞰的」で、「⾝近で誰にでも理解され」、

そして「⼟佐を元気にする」という三本柱を基本とした新しい学問を標榜する、

⼟佐の地元学研究実践団体として、2006年10⽉5⽇に発⾜しました。

以来、様々な活動を⾏ってまいりました。

2007年度メイン事業 「⼟佐の『おきゃく』における酒と⾷⽂化に関する⽐較分析」、

2008 年 3 ⽉の「〜⼟佐の『三丁⽬の⼣⽇』〜昭和 30 年代・⾹⻑平野の『おきゃく』再現」、

2009 年度メイン事業 「⿓⾺の息づかいが聴こえる道」マップ制作と「⿓⾺が⾷べたであろう『⿓⾺弁当』再現」...等です。

そんな事業活動の中で、⼟佐の⾼知には柚⼦以外にもブシュカン、 直七、ダイダイ等の

⾹酸柑橘類があり、それらを総称して「酢みかん」と呼び、

それらを季節や⾷材に合わせて搾りかけ分けるという、他県にはない⼤変豊かな⾷⽂化が密かに根付いていることに気が付きました。

しかし、当時はまだ柚⼦以外の「酢みかん」は、ほとんど⼀般的には流通していませんでした。

「ブシュカン」でネット検索すると、

観賞⽤の⼿のような形をした「仏⼿柑(ブシュカン)」しか出てこなかったことを今でもハッキリと覚えていますし、

様々な⽂献を調べたりもしましたが、ブシュカンと直七については、 ほとんど掲載されていませんでした。

そんな中、⼿探りで、2013年11⽉5⽇、⼟佐の酢みかん6種類を集め、

「⼟佐の酢みかん⽂化を楽しむ会」 <第 1 回>が開催され、

初の「⼟佐の酢みかん」 ⼩冊⼦が制作・配布されたのです。

この会には39 名の参加者が集まり、⼤好評を博します。

そして 2014 年度には、協会内に「⼟佐の酢みかん⽂化研究会」が新たに加わり、

同年度内に 3 回の「⼟佐の酢みかん⽂化を楽しむ会」<第 2 回〜第 4 回>が開催され、

その後は毎年 1 回開催されることになるのです。

そして2015年12⽉18⽇、「NHK ワールド」のテレビ番組 「Dining with the Chef」が

「⼟佐の酢みかん」をテーマに、世界140ヶ国に向けて放送されます。

こうして昨年2018年度の「⼟佐の酢みかん⽂化を楽しむ会」<第 8 回>には、

約30種類の⼟佐の酢みかんが集められ、県外からもたくさんの⽅々が参加され、

過去最⾼の75名の参加者にて開催されて、⼤反響となるのです。

⼀⽅、それらの事業全てを豊富な知識と経験で⽀えてくださった、

⼟佐伝統⾷の⽣き字引的存在の松﨑淳⼦先⽣(⼟佐学協会副会⻑)の、

絶品⼿作りサバ寿司の作り⽅をビデオ撮影することになります。

そして、2017年6⽉「第11回⼟佐学⼤会」が

「創⽴10周年記念特別講演:松﨑淳⼦先⽣が⼟佐の伝統⾷を語り尽くす」をテーマに開催された際、

その映像が流され⼤好評を博します。

これをきっかけに、「松﨑淳⼦先⽣の書籍を出版する会」が⽴ち上がり、

2018年11⽉5⽇、「⼟佐寿司の本」が出版されるやいなや、⾼知県内でベストセラーとなります。

さらにこの動きをきっかけとして、「⼟佐寿司を盛り上げる会」も設⽴され、

県の予算により、「⼟佐寿司」のパンフレットや「⼟佐⽥舎寿司フェア」 等が開催され、

「⼟佐寿司」も⼤きな盛り上がりを⾒せるようになるのです。

「⼟佐寿司」も、柚⼦などの酢みかんを寿司酢に使っていることから、

「⼟佐の酢みかん⽂化」のひとつと⾔えますが、現在のところは別々の潮流となっています。

この「酢みかん」の盛り上がりと「⼟佐寿司」の盛り上がりの潮流を、ひとつの⼤きな潮流として⼀本化し、

さらに⼤きな潮流とするため・・・そして⼀団体だけでは不可能であった、

より⼀層の充実と広がりを求めて、「こうち⾷べる通信」 主催、「⼟佐学協会」 共催にて、

「2019 ⼟佐酢みかん&⼟佐寿司祭り」が、190名もの参加者を集めて⼤々的に開催されることになったのです。

その後、コロナの時期もリモートで繋がり、発送させていただいた「同じ酢みかん」を搾

りあって、

コミュニケーションを取ってこれたことは、⼤きな⾃信に繋がりました。

■今後の可能性について

「⼟佐の酢みかん⽂化を楽しむ会」は、 様々な⼈々の出会いとリンクの場であったように思

います。

2016年、松⽥さんが、書籍「⽂旦好きがこうじて」の取材を通じて知り合った、

たくさんの柑橘⽣産者さん、そしていつも応援してくださった上原恭⼦先⽣との出会いがありま

した。

上原恭⼦先⽣が会に連れてきてくださるようになったマニアックな柑橘農家さん⽅のお陰で、

その後、酢みかんの種類は並べるとさらにインパクトの強いものとなりました。

「2016 土佐の酢みかん文化を楽しむ会」の記録

http://vegeco.jp/blog.php?cID=7

取材依頼やSNSの反響などもあり、参加者数もホテルの⼤広間をお借りしないと対処できないほどになりました。

2019年、ハーベスト(スタジオオカムラ)の⼩林正美社⻑が、

「みかん家にしごみ」の⻄込浩⼀さんと取り組まれた⼟佐ベルガモットにも注⽬が集まり、

https://www.harunoterrace.co.jp/?tid=2&mode=f2

⽇本を代表するトップパティシエの⽅々や有名バイヤーの⽅々が団体でご参加くださるようになりました。

ハイカラな⼟佐の酢みかん「⼟佐ベルガモット」の登場は、

様々なスィーツとなって全国的な雑誌や書籍にも取り上げられました。

また、予算がない時に、会員が⾛り回ってスポンサー依頼をし制作した冊⼦やカレンダーを

再燃させてくださる動きも出てきております。

毎回ご参加くださっていた、 すし作家でもある酢飯屋の岡⽥⼤介さんは、

東京の⿂屋さんに、酢みかんとカレンダーを広めてくださっています。

また、⾼知県各地や全国あちこちで、新しい動きも出てきているようです。

酢みかんの季節には、全国いろんな地域で、お店で、仲間たちが酢みかんを搾り合いながら

美味しいお料理とお酒を楽しめる⼩規模のコミュニケーションの場になれば、

こんなにうれしいことはございません。

⼟佐学協会の活動の中で「⼟佐の酢みかん⽂化を楽しむ会」を始めて今年で10年。

毎年、季節毎の⼟佐の酢みかんの⾹りと酸味が、たくさんの⽅々を魅了しています。

⾃由な⼟佐の地の酢みかん⽂化は、昔から伝わる郷⼟寿司や郷⼟料理の他に、

いろんなお料理やお菓⼦、ドリンク、アロマなど、新しい楽しみ⽅もどんどん広がり、

新しい⽂化になりつつある事を⼼から嬉しく思います。