くじら・クジラ・whale・Cetacea

[海の生き物]

高知県土佐清水市 窪津にて

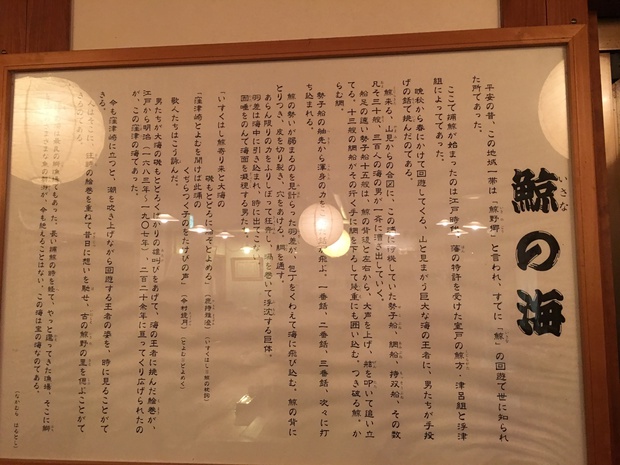

【鯨の海(いさなのうみ)】

平安の昔、この地域一帯は「鯨野郷(いさのごう)」と言われ、すでに「鯨(いさな)」の回遊で世に知られた所であった。

ここで捕鯨が始まったのは江戸時代、藩の特許を受けた室戸の鯨方(くじらかた)・津呂組と浮津組によってであった。

晩秋から春にかけて回遊してくる、山と見まがう巨大な海の王者に、男たちが手投げの銛(もり)で挑んだのである。

鯨来る、山見からの合図に、この浦に待機していた勢子船、網船、持双船、その数凡そ三十艘、三百人の海の男が一斉に漕ぎ出していく。

船足の速い勢子船十五艘は、鯨の背後と左右から、大声を上げ、舷を叩いて追い立てる。

十三艘の網船がその行く手に網を下ろして幾重にも囲い込む。

つき破る鯨、からむ網。

勢子船の舳先(へさき)から渾身の力をこめた銛が飛ぶ。

一番銛、二番銛、三番銛、次々に打ち込まれる。

鯨の勢いが弱まるのを見計らった羽差(はざし)が、包丁をくわえて海に飛び込む。

鯨の背にとりつき、皮を切り裂き、穴をあける。網を通す。

あらん限りの力をふりしぼって狂奔し、渦を巻いて浮沈する巨体。

羽差は海中に引き込まれ、時に出てこない。

固唾をのんで海面を凝視する男たち。

「いすくはし鯨寄り来と大海の磯もとどろに輪ぞとよぬる」

「窪津崎とよむを聞けば北浦のくぢらつく子のをたけびの声」

歌人たちはこう詠んだ。

男たちが大海の磯もとどろくばかりの雄叫びをあげて、海の王者に挑んだ絵巻が、

江戸から明治(一六八三年 〜 一九〇七年)、二百二十余年に亘ってくり広げられたのが、この窪津の海であった。

今も窪津崎に立つと、潮を吹き上げながら回遊する王者の姿を、時に見ることができる。

人はそこに、往時の絵巻を重ねて昔日に想いを馳せ、古の鯨野の里を偲ぶことができるのである。

窪津の海は最良の鰤漁場でもあった。

長い捕鯨の時を経て、やっと還ってきた漁場、そこに鰤をはじめさまざまな魚の群泳が、今も絶えることはない。

この海は宝の海なのである。

〔なかむら はるとし〕

城本敏由樹(しろもととしゆき)さんのクジラの絵

高知県 桂浜公園にて

クジラの石像 タイトル「遠い海から・・・Ⅱ」1991年 井上香ニさん贈呈

高知県 オーテピア高知図書館にて

目を奪われる素晴らしい作品でした。

遠い海から・・・Ⅰ が気になります。いつかどこかでみつけたい!